Les causes d’amputation

L’amputation est souvent vécue comme un drame humain, quel que soit son niveau. Elle touche douloureusement la personne dans son intégrité physique, elle bouleverse sa manière de vivre : son activité quotidienne, ses études, son métier ou ses loisirs.

Les artérites et artérioscléroses

Les maladies des artères représentent la cause la plus fréquente d’amputation, tous âges confondus.

Les artérites arrivent le plus souvent avec l’âge mais peuvent survenir plus précocement (diabète, tabac, maladie de Buerger, etc)

L’artériosclérose, maladie dégénérative des artères, peut être à l’origine d’une amputation. L’évolution de la maladie est en effet lente et sans signes douloureux, ce qui peut conduire à une gangrène.

Les traumatismes

Ils peuvent avoir des origines différentes.

Accidents de la route, accidents du travail

L’amputation est réalisée dans un contexte d’urgence (après la période du choc), lorsque les lésions sont irrémédiables et ne permettent pas une conservation du membre. Elle peut être effectuée dans un second temps, si l’on constate que les traitements conservateurs sont voués à l’échec ou s’il survient des complications.

Afin de conserver le maximum de longueur, le chirurgien peut avoir à traiter des fractures sus-jacentes (ostéosynthèse, raideur articulaire). Parfois, les moignons restent paralysés ou insensibles en raison des lésions nerveuses associées, ou au contraire sont douloureux du fait d’une mauvaise section du nerf, entraînant un névrome cicatriciel.

Brûlures, électrocution

La peau d’un moignon brûlé est de mauvaise qualité: elle présente sur une surface plus ou moins grande un aspect violacé, irrégulier, épaissi. L’appareillage d’un tel moignon est extrêmement délicat.

Gelures

La peau est froide et cyanosée, les oscillations artérielles sont diminuées, les ulcérations torpides (torpide: se dit d’une lésion, d’une affection qui semble en sommeil, ne manifestant aucune tendance à l’amélioration ou à l’aggravation) sont fréquentes, la sclérose tissulaire est profonde, les douleurs sont vives.

Les origines infectieuses :

le purpura fulminans

Cette maladie grave entraîne un choc septique qui peut atteindre les vaisseaux périphériques. L’amputation concerne les zones nécrosées plus ou moins étendues: très souvent, au moins trois des quatre membres sont atteints à des niveaux différents.

Plus rarement, la lèpre ou l’actinomycose sont à l’origine d’une amputation

Les tumeurs malignes

Elles sont généralement primitives. On distingue les sarcomes des tissus mous et les ostéosarcomes.

Les sarcomes des tissus mous

Ce sont des tumeurs malignes survenant dans les différents tissus mous. La chirurgie seule ou associée avec la radiothérapie, la chirurgie combinée avec la radiothérapie et la chimiothérapie ou bien la radiothérapie seule sont les traitements habituellement utilisés pour les sarcomes des tissus mous. Cette procédure thérapeutique peut conduire à l’amputation d’un membre.

Les tumeurs malignes touchant le squelette, appelées couramment cancers des os

Les ostéosarcomes et les sarcomes d’Ewing sont les deux tumeurs osseuses les plus fréquentes; elles surviennent principalement dans l’enfance et l’adolescence.

Les amputations décidées en concertation avec le patient

Il arrive qu’à la suite de contraintes qui durent avec le temps (multiples fractures, infections chroniques, etc.), le patient décide avec une équipe pluridisciplinaire (ortho-prothésiste, Médecin de Physique et de Réadaptation -MPR-, chirurgien, etc.) une amputation en toute connaissance de cause.

Dans ce cas, la décision de l’amputation peut être vécue comme une délivrance.

– Exemple vécu par une adhérente d’ADEPA : suite à un ostéosarcome découvert en 1976, diverses opérations pour conserver le membre jusqu’en 2019 ont rendu la situation ingérable. L’amputation a changé la vie : moins de chute, plus d’infection, plus de pansement. La prothèse remplace avantageusement la jambe abîmée.

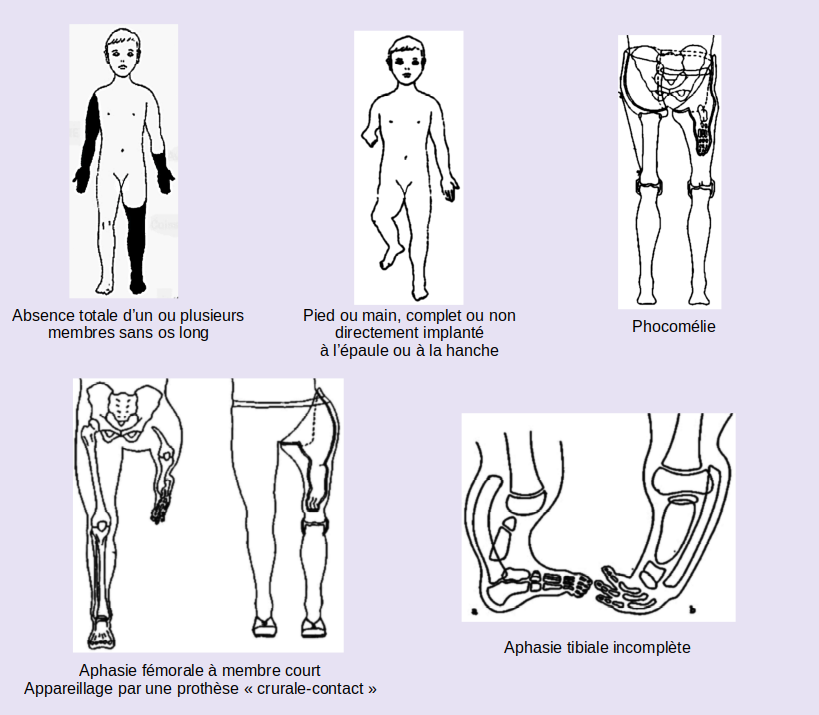

Les amputations congénitales

Dans un membre, l’absence congénitale d’organe réalise une lésion qui peut être l’équivalent d’une amputation, mais aussi, plus souvent, produire un membre malformé, pourvu d’une extrémité normale ou non.

Les causes sont très controversées et encore mal connues (spina bifida, agénésies rachidiennes inférieures). Des facteurs génétiques ou des embryopathies interviennent dans le déterminisme de ces lésions, dans des proportions indéfinissables.

Agénésie ou arrêt partiel du développement d’un membre pendant la vie intra-utérine

Deux grandes catégories d’agénésie sont à distinguer :

– terminale, intéressant l’extrémité du membre,

– intercalaire, avec l’extrémité présente, normale ou subnormale.

Aplasie

Arrêt du développement d’un tissu ou d’un organe après la naissance.

Phocomélie

Handicap congénital: les mains ou les pieds sont soudés au tronc, les membres supérieurs ou inférieurs faisant défaut.